Descrizione

I resti di quel che si ritiene un pozzo fatto costruire da Annibale.

Si trova lungo la Statale ex 161 in località Lamia nei pressi dell'Ippodromo dei Sauri.

In questa zona che si trova di fronte a Troia (FG), l'antica Eca, restò accampato per molto tempo l'esercito di Annibale e la tradizione vuole che questo pozzo fosse stato costruito appunto per le necessità delle truppe. Nessuna notizia certa od ufficiale, per quanto ne sappia, esiste, ma è stato da sempre e da molti storici ritenuto tale. Certamente la cosa non è infondata dal momento che anche durante la costruzione della suddetta strada statale, si operò una deviazione per evitare di distruggerlo.

Si trova lungo la Statale ex 161 in località Lamia nei pressi dell'Ippodromo dei Sauri.

In questa zona che si trova di fronte a Troia (FG), l'antica Eca, restò accampato per molto tempo l'esercito di Annibale e la tradizione vuole che questo pozzo fosse stato costruito appunto per le necessità delle truppe. Nessuna notizia certa od ufficiale, per quanto ne sappia, esiste, ma è stato da sempre e da molti storici ritenuto tale. Certamente la cosa non è infondata dal momento che anche durante la costruzione della suddetta strada statale, si operò una deviazione per evitare di distruggerlo.

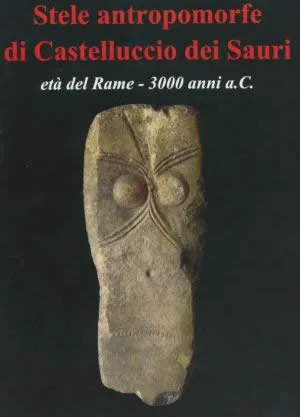

LE STELE ANTROPOMORFE

Quella delle stele è senza dubbio la produzione che maggiormente caratterizza l'età del Rame del Subappennino. Le prime furono individuate nell'autunno del 1954, nel corso di arature profonde in un vasto podere al confine tra i territori dei comuni di Bovino e Castelluccio dei Sauri. In quella circostanza fu portato in superficie numeroso pietrame di grandi dimensioni, tra cui furono riconosciute due stele pressoché integre e una terza frammentaria(Acanfora 1960). Il frammento di una quarta venne successivamente individuato inglobato nella facciata di un edificio rustico della zona. Ulteriori rinvenimenti, sempre di carattere sporadico, si sono verificati in seguito (Nava 1979-80; Tunzi Sisto 1988; Tunzi Sisto 1989), fino a raggruppare complessivamente, allo stato, più di trenta esemplari. Le stele sono generalmente di non grandi dimensioni (altezza media cm 60) e l'altezza prevale sulla larghezza; anche lo spessore è esiguo, inferiore solitamente ai dieci centimetri. I materiali adoperati sono il calcare o l'arenaria, facilmente reperibili in loco. Gran parte di esse mostra ornamentazioni varie esclusivamente su una faccia, preventivamente sottoposta a un sommario lavoro di lisciatura. L'altra faccia è invece scabra, spesso appena sbozzata, evidentemente perché le stele erano destinate a una prospettiva solo frontale. Anche la parte inferiore è volutamente poco curata, non di rado rastremata per agevolare l'infissione nel terreno.

La morfologia varia dalla sagoma naturale, che richiama quella umana, alla lastra

sulla quale è evidente l'intervento dell'uomo che le ha conferito un carattere antropomorfo schematizzato. Anche i margini mostrano talora i segni di una sommaria squadratura, mentre il distacco tra i piani ventrali e dorsali risulta attenuato dall' arrotondamento dei contorni.

Il materiale litico adoperato per la loro realizzazione si presta facilmente a essere lavorato e istoriato: i particolari descrittivi sono incisi, intagliati oppure eseguiti con un procedimento artisticamente evoluto, ricavandoli cioé nel volume della pietra mediante ribassamento dei piani. L'impiego di scalpelli e punteruoli consente la delineazione e l'incisione delle figure. Unici elementi eseguiti a rilievo sono i seni e il cordone, che sembrano scandire le parti che

compongono la stele, delimitando la zona bassa destinata all'infissione.

Le stele non presentano in alcun caso la testa differenziata dal resto del corpo. Le espressioni più elaborate vedono variamente realizzata l'estremità superiore con l'astratta e schematica rappresentazione delle spalle e del capo,quest'ultimo costantemente privo di particolari fisionomici.

L'area di diffusione delle stele antropomorfe è piuttosto vasta e documentata in varie regioni dell'Europa, dalla penisola iberica alla Russia. In Italia i complessi noti sono situati principalmente lungo l'arco alpino; pertanto il complesso pugliese costituisce un'area di distribuzione distante e, allo stato, isolata dalle altre. Dal punto di vista della datazione, gli spunti più interessanti si colgono nella foggia delle armi raffigurate sugli esemplari della classe B, che sembrerebbero indicate una escursione cronologica complessivamente ampia nell'ambito dell'età del rame. In particolare, il tipo con spalle ad andamento concavo e impugnatura a pomo si distacca dalle tipologie consuete in Italia meridionale durante il III millennio a.C. Esso si accosta, piuttosto, a fogge attestate in Europa occidentale fIno alla penisola iberica (di cui ricorda il pugnale di tipo campaniforme Ciempozuelos), di probabile derivazione egeo-anatolica e cipriota, mentre i sostegni a bandoliera che lo accompagnano sono documentati in area balcanica. I fasci di linee arcuate a più giri, presenti nella classe A, compaiono frequentemente sulle stele eneolitiche dell'arco alpino e del centro Europa e le incisioni incrociate che separano i seni si ritrovano sui vasi antropomorfI della cultura di Baden.

Il sito di Sterparo costituisce allo stato l'unica attestazione meridionale di realizzazioni rientranti in questo particolare tipo di istanza, presenti nello stesso periodo lungo l'arco alpino italo-elvetico. Del resto il sito si avvale di una sintesi privilegiata di fattori geografici che si ritrovano alla base della nascita e dello sviluppo dei centri alpini (Mezzena 1997), quali la dislocazione prossima ai primi contrafforti montani in vicinanza di antichi corsi d'acquae, soprattutto, lungo una fondamentale direttrice di attraversamento, il cosidetto Vallo di Bovino, in ogni tempo punto di trasito obbligato nel percorso tra la costa adriatica con i suoi approdi e i vicini valichi della dorsale appenninica. L'insieme di questi fattoripotrebbe aver favorito il movimento di genti portatrici di nuovi concetti e innovazioni tecnologiche, come le stele antropomorfe e le armi metalliche, i luoghi di culto e i rituali di consacrazione degli stessi, la ceramica a so1cature, scanalature e striature, l'uso dell'aratro (Burroni-Mezzena 1991). D'altra parte già nel V millennio a.C. è provato l'uso di questa via di collegamento per stabilire contatti tra aree distanti: lungo la stessa direttrice si colloca, infatti, l'insediamento neolitico di La Stanza presso Ariano Irpino, che ha restituito frammenti di ceramica dipinta tipo Masseria la Quercia.

La morfologia varia dalla sagoma naturale, che richiama quella umana, alla lastra

sulla quale è evidente l'intervento dell'uomo che le ha conferito un carattere antropomorfo schematizzato. Anche i margini mostrano talora i segni di una sommaria squadratura, mentre il distacco tra i piani ventrali e dorsali risulta attenuato dall' arrotondamento dei contorni.

Il materiale litico adoperato per la loro realizzazione si presta facilmente a essere lavorato e istoriato: i particolari descrittivi sono incisi, intagliati oppure eseguiti con un procedimento artisticamente evoluto, ricavandoli cioé nel volume della pietra mediante ribassamento dei piani. L'impiego di scalpelli e punteruoli consente la delineazione e l'incisione delle figure. Unici elementi eseguiti a rilievo sono i seni e il cordone, che sembrano scandire le parti che

compongono la stele, delimitando la zona bassa destinata all'infissione.

Le stele non presentano in alcun caso la testa differenziata dal resto del corpo. Le espressioni più elaborate vedono variamente realizzata l'estremità superiore con l'astratta e schematica rappresentazione delle spalle e del capo,quest'ultimo costantemente privo di particolari fisionomici.

L'area di diffusione delle stele antropomorfe è piuttosto vasta e documentata in varie regioni dell'Europa, dalla penisola iberica alla Russia. In Italia i complessi noti sono situati principalmente lungo l'arco alpino; pertanto il complesso pugliese costituisce un'area di distribuzione distante e, allo stato, isolata dalle altre. Dal punto di vista della datazione, gli spunti più interessanti si colgono nella foggia delle armi raffigurate sugli esemplari della classe B, che sembrerebbero indicate una escursione cronologica complessivamente ampia nell'ambito dell'età del rame. In particolare, il tipo con spalle ad andamento concavo e impugnatura a pomo si distacca dalle tipologie consuete in Italia meridionale durante il III millennio a.C. Esso si accosta, piuttosto, a fogge attestate in Europa occidentale fIno alla penisola iberica (di cui ricorda il pugnale di tipo campaniforme Ciempozuelos), di probabile derivazione egeo-anatolica e cipriota, mentre i sostegni a bandoliera che lo accompagnano sono documentati in area balcanica. I fasci di linee arcuate a più giri, presenti nella classe A, compaiono frequentemente sulle stele eneolitiche dell'arco alpino e del centro Europa e le incisioni incrociate che separano i seni si ritrovano sui vasi antropomorfI della cultura di Baden.

Il sito di Sterparo costituisce allo stato l'unica attestazione meridionale di realizzazioni rientranti in questo particolare tipo di istanza, presenti nello stesso periodo lungo l'arco alpino italo-elvetico. Del resto il sito si avvale di una sintesi privilegiata di fattori geografici che si ritrovano alla base della nascita e dello sviluppo dei centri alpini (Mezzena 1997), quali la dislocazione prossima ai primi contrafforti montani in vicinanza di antichi corsi d'acquae, soprattutto, lungo una fondamentale direttrice di attraversamento, il cosidetto Vallo di Bovino, in ogni tempo punto di trasito obbligato nel percorso tra la costa adriatica con i suoi approdi e i vicini valichi della dorsale appenninica. L'insieme di questi fattoripotrebbe aver favorito il movimento di genti portatrici di nuovi concetti e innovazioni tecnologiche, come le stele antropomorfe e le armi metalliche, i luoghi di culto e i rituali di consacrazione degli stessi, la ceramica a so1cature, scanalature e striature, l'uso dell'aratro (Burroni-Mezzena 1991). D'altra parte già nel V millennio a.C. è provato l'uso di questa via di collegamento per stabilire contatti tra aree distanti: lungo la stessa direttrice si colloca, infatti, l'insediamento neolitico di La Stanza presso Ariano Irpino, che ha restituito frammenti di ceramica dipinta tipo Masseria la Quercia.

Tratto da Ipogei della Daunia di A.M.Tunzi